配位超分子自组装新进展—基于ESIPT动态光响应的超快速水分子荧光探针MOF发表在《Nature Communications》

便捷、快速、高选择性的水感应与探测在环境监控、工业生产、医药与食品等诸多行业都具有重要的应用价值。与通常的Karl Fischer滴定和电化学等方法相比,水的荧光检测具有操作简单、灵敏度高、原位无损伤等优势。近年来备受关注的金属-有机框架化合物(MOF)作为一种潜在的荧光探针材料,可以对气体、有机溶剂、污染物、爆炸物等不同类型的客体分子实现荧光响应。但在检测过程中,客体分子往往是通过物理吸附作用进入MOF孔道带来荧光响应,这就导致对于大小和极性相近分子的选择性不高。例如,常见的水分子荧光探针MOF,通常对醇类等极性溶剂分子也会有类似的响应作用。同时,由于客体分子进入MOF孔道需要一定的扩散时间,因而大大减慢了其响应速度。已报道的MOF水分子荧光探针一般需要几十分钟到几个小时才能达到响应平衡。以上原因极大地限制了MOF材料在水分子荧光检测中的定性和定量化应用。

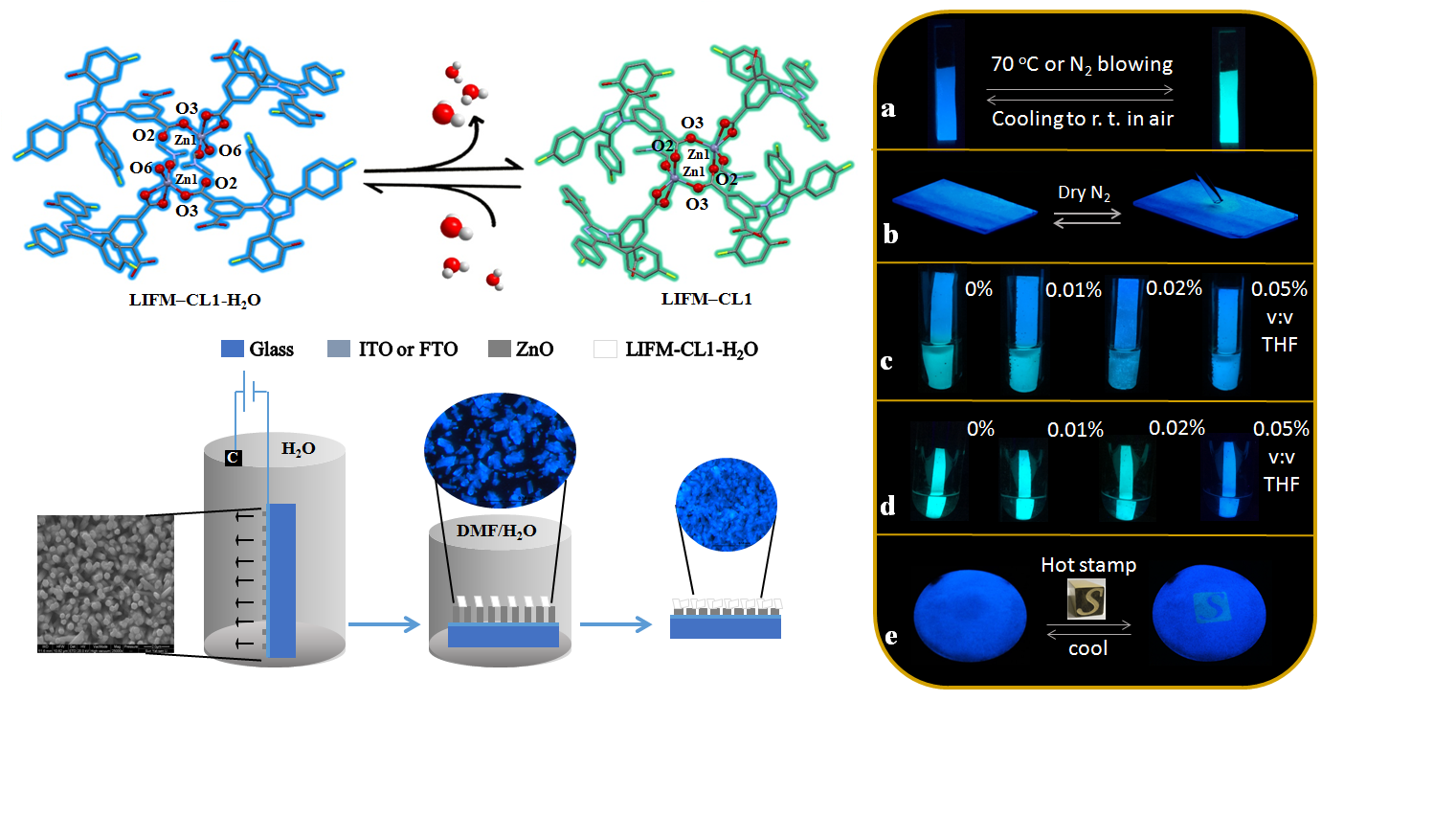

为了解决上面两个荧光水检测的瓶颈问题,苏成勇和潘梅研究小组利用具有预设激发态质子转移(ESIPT)的双功能有机配体,合成了一例具有醇-酮互变荧光特性的超微孔MOF(LIFM-CL1),并实现了独特的高选择性、超快速水分子荧光响应。在配合物组装过程中,配体的预设ESIPT活性基团因位阻效应得以保留,且因配位空腔内的限域特性,对外界局部环境变化产生更为敏感的可逆荧光响应。该MOF孔道具有独特的既亲水(羧酸基团)又疏水(氟基团)的两亲特性,在极为温和(干燥气体吹扫或70度加热vs.室温空气)的条件下,即可发生脱去/重建一个配位水分子的低能量单晶到单晶(SC-SC)转变过程,并伴随着此配位水存在与否所导致的ESIPT醇式(蓝色)与酮式(青色)发光之间的互变现象,从而实现了对水分子的独特荧光响应。因为上述过程是一种基于分子水平的转化,因而其响应性具有超快速(秒级)、唯一性(只对水分子响应)、重复性(无限循环)、易活化(70度加热)的巨大优势。基于该材料的独特水响应性能,作者进一步将其加工为柔性纸质衬底和原位ZnO纳米薄膜衬底上的荧光响应薄膜器件,用于空气湿度或有机物中痕量水的探测。室温下,对空气湿度的荧光探测极限低于RH1%;对常见有机溶剂中微量水的肉眼可视荧光检测极限小于体积浓度0.05%。

该研究成果发表在国际知名学术刊物《Nature Communications》(Ling Chen, Jia-Wen Ye, Hai-Ping Wang, Mei Pan*, Shao-Yun Yin, Zhang-Wen Wei, Lu-Yin Zhang, Kai Wu, Ya-Nan Fan & Cheng-Yong Su*, Ultrafast water sensing and thermal imaging by a metal-organic framework with switchable luminescence, Nat. Commun. 2017, 8:15985 | DOI: 10.1038/ncomms15985)。

该研究工作得到国家自然科学基金、广州市科技计划项目、广东自然科学基金、生物无机与合成化学教育部重点实验室、光电材料与技术国家重点实验室和Lehn功能材料研究所的大力支持。